传木铎金声,展京师风范,讲述北师大人自己的故事。

高益民,教授,博士生导师,教育学部国际与比较研究院副院长。主要从事比较教育学研究,专攻日本教育。先后主持“高等教育国际化与政府对策比较研究”“高等学校分类管理国际比较研究”等省部级课题,发表《美国高等教育模式在东亚的移植及其变种》等学术论文六十余篇,出版《传统教育的现代命运》等著作多部。

1

抚今追昔念师恩

1986年,高益民被保送到北京师范大学教育系读书,自此开始了他与北师大、与教育的故事。回想起自己在师大32载过往,现已为教育学部教授的高益民仍历历在目——“我自己没有什么故事,但毕竟在这里三十多年了,也许可以讲一点师大的故事。”

1985年冬,教育系高洪源老师受招生办委托前往大连对当时身为高三学生的高益民进行考察。高洪源老师不仅去了高益民所在的高中,而且不顾严寒和身体不适,坚持到高益民家里了解情况。高洪源老师为人谦和宽厚,在了解了高益民的情况后,对学生家长说了一番出人意料的话:“孩子的综合素质比较好,报考我们教育系当然很欢迎。但是现在改革开放的大潮起来了,经济建设是中心,从孩子的发展考虑,学经济类的专业会不会更好?”当时在场的高益民听到高老师的这一番话,震惊之余,也为高老师着眼于学生发展的诚恳态度所打动,他从高洪源老师身上感受到了北师大特有的精神气质,不过这反而促使他决心报考教育系,希望自己某一天成为高老师那样的好老师。

“上世纪八十年代是一个伟大的时代。”回忆起初入师大的情景,高益民历历在目。“那时国家虽然百废待举,但处处洋溢着蓬勃向上、信心满满的高昂情绪。来到师大,那种宽松、自由、活跃的气息更是扑面而来。我上师大那年赶上第二个教师节,全国政协主席邓颖超来参加开学典礼。典礼在东操场举行,邓颖超的即席发言很随性,她说她‘五四’运动后为躲避军警的追捕从天津来到北京,曾在师大附小教过一年书,所以很希望北师大把她当作校友,校友会会长王光美当场很自然地站起来表示:‘吸收邓大姐为北师大校友。’整个典礼的气氛轻松而热烈,同学们笑声不断。操场也没有戒备森严,尽管那天我迟到了,并没有被禁止入场,很随便地就进了场。”

也许是经历了太长时间的封闭和压抑,改革开放后整个文化界、思想界都特别活跃。“师大的讲座、沙龙、文娱活动非常丰富,特别是各种讲座特别有吸引力。那时候来做讲座的人常常是慷慨激昂,如饥似渴的同学们往往把教室挤得水泄不通,场上还常有激烈的论辩,讲座之后,心潮澎湃的同学们往往还要回宿舍接着讨论,有时熄灯后还会有很长的卧谈会。我们强烈地感受到了改革开放的时代气息,也感受到了师大深厚的学术气氛。”当时师大校园的学术氛围就已经非常浓厚,校领导也常在校内开讲座。“王梓坤校长的讲座我好像没有听过,但党委书记周之良,副校长顾明远、许嘉璐等校领导的讲座我都听了不少,其他校内外学者的讲座参加得就更多了。”

本科期间,高益民遇到了两位风格不同、性格不同,但初心相同的班主任。一年级时的班主任是刚刚本科毕业、正在读研的许进军老师,因为自身也是学生,所以许老师能够更准确地理解学生的需求和渴望。“他没事就去我们宿舍和我们聊天,从国家大事聊到学习、恋爱。”也许正因为是年轻,许老师对自己和对学生的要求反而更高。“从上早操到班会到宿舍检查,许老师在每个方面都希望达到极致。”高益民从班主任许进军身上看到了一种敬业品质,至今不曾忘怀。一年后,班主任换成了张莉莉老师。“张老师完全不同,她的特点是质朴、散淡。她从不主动给学生施压,很少说应该干什么不应该干什么。”虽然张老师为人淡泊、豁达,但做事总是一步一个脚印。工作之后,高益民和张老师变成了同事,但他仍会时常得到张老师的指导。张老师每次见到他,还是像以前一样,总是先鼓励一番,然后又提醒他专心做自己的事。

类似的老师还有很多,如向玉琴、戴惠媛、高奉仁、黄会林、成秀兰等,他们的悉心指导、严格要求和身先垂范都让高益民受益匪浅。

“有些老师已经不在了,但我从来没有忘记他们。高奉仁老师以前多年担任师大学生合唱团的艺术指导。高老师因病去世时,我去参加告别仪式,现场没有哀乐,都是一支支的合唱曲。家属介绍说他躺在病床上的时候,还时而做着指挥的动作。可以说老师在最后离去的时候,传递出来的依旧是对艺术的热爱、对专业的执着。”

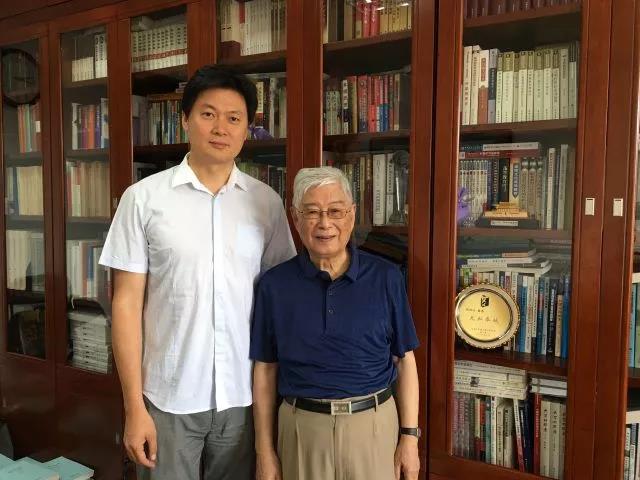

以人为本,关爱学生,是师大教师的风范。高益民的本科老师如此,研究生导师亦是如此。亲切和蔼、认真负责的苏真老师,学识渊博、胸襟宽广的顾明远老师,加上联合培养期间日本名古屋大学的马越彻老师,他们教他为学为人之道,是高益民学术道路和人生道路上的一盏盏“明灯”。

“顾老师有很多社会兼职,但他从不落课,也不忘事,读书会的时间有时调整好多次,我们都忘了,他也记得清清楚楚,现在想起来,那时的顾老师也已六十多岁了。博士论文那么长,顾老师改得很细,一个英文单词也不放过。顾老师现在近九十岁高龄,但工作态度没有丝毫改变,一个课题从大方向到小细节,从来没有轻视过。”老师们的言传身教感染着高益民,让他对教师的职业有了更丰富的理解。“顾老师工作那么忙,但他从来没有因此耽误对学生的指导。我在名古屋大学学习期间,顾老师写信给我,有时一写就是三四页纸的长信,谈他的人生道路、学术体会,也谈国家的形势。那么长的信,里面没有一句说教的话,但却句句让我感受到老师的期望。”高益民说,老师的身教威力最大。上世纪20年代,北师大的校训曾经只有四个字——“以身作则”,这也是很有道理的。

2

扪心自问常有愧

做教师近二十年,高益民似乎从来没有怀疑过自己的选择。“当教师一直是我的理想,虽然我对好几种职业都有兴趣,但教师始终是我最喜欢的。人能如愿以偿地做自己喜欢做的工作,也是一种幸运。”

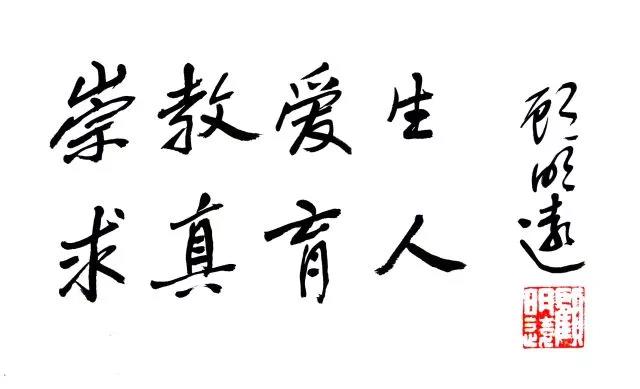

在一次研讨会上,大家提到自己的身份认同时,大多数老师认为自己首先是研究者,其次才是教师。高益民和另外一位老师则认为自己的第一身份是教师,其次是研究者。高益民觉得这个选择既与自己原有的志向有关,也与北师大的长期熏陶有关。“以前我们读书的时候就是把教师放在第一位的,现在顾明远先生为我们教育学部确立的部训首先也是‘崇教爱生’,下一句讲‘求真育人’,求真也是和育人联系在一起的。”

就世界范围看,特别是研究型大学的教师,把研究作为自己的第一身份认同是非常普遍的现象。“大学,特别是研究型大学在知识生产上肩负着独特的使命,所以大学吸引了很多有志于科研事业的人,而那些有志于教育的人在研究取向的评价体系下也会自然地把研究的重要性放在前面,这很自然,完全可以理解。更何况在现实中研究与教学的矛盾有时会非常突出。”

“但好像也不是那么不好选择。研究工作需要多少代人的努力和积累,一代不能完成,还有下一代。可是如果有一个活生生的年轻人在你面前需要指导和帮助,弃之不顾是不可能的。”不过,高益民对自己在学生身上投入的精力也不满意。“说起来容易,但实际上并不简单。虽然心情上希望把学生放在第一位,但常常做不到。行政、科研乃至家事都分散了不少精力,想起来还是很有愧的。”在学生规模迅速扩大、科研等任务不断加重的情况下,很多大学教师对人才培养都感到力不从心。

“想一想我的老师曾经是怎样对我的,再看看我现在又是怎样对自己的学生的,相比之下,心里确实很不安。”

上世纪九十年代,电话还不普及,所以学校里经常会看到导师到宿舍楼找学生讨论问题或指导学生的情景。“感觉那时候老师们在学生身上投入的时间和精力很多,读博士的时候我住在13楼,有时就看到九十多岁的钟敬文先生拄着拐杖爬到三层来找博士生,他的学生不在的时候我也将老先生让到我们房间坐一坐。”

“那时我与中文系的李运富(现文学院教授)同屋,他的导师王宁先生也常来宿舍里和他谈事情。来的多了,对我也就有了一些了解,顺便也会给我一些治学上的指导。她知道我对佛学感兴趣,就回去把她祖父的佛学著作找来送给我读。”

老师们不仅关心学生的学习,往往在学生毕业之后还关照他们的工作和生活。“我后来工作,刚刚安排下住处,师母周蕖老师就挑了很多碗筷、餐盘让顾老师带给我安家,后来顾老师又拎来了电饭锅让我方便做饭。顾老师和师母对学生就是这样,学术上严格要求,生活上关怀照顾。可是他们好像又不仅仅是因为讲私人感情,而是为了更高的事业。我现在当了教师,但跟老师比起来实在差得太远。”

随着时代的变迁,学生也表现出不同的特点。在这种情况下,教育也需要做出调整。“这对我们来说确实是个挑战。因为教师学习和生活的时代不一样,年龄也比学生大不少,观念的转变以及知识和技能结构的调整并不容易。很少有人能做到像顾老师那样,九十岁的老人一边写得好书法,一边还玩得转微信,既通古又知今,总在与时俱进。我们现在时常抱怨学生,但在顾老师那里你从来不会听到这种抱怨,他看过的年轻人多了,但从来不会说一代不如一代这样的抱怨话。他总认为做教师的,需要时常反思自己,用学习的心态去发现学生。”

教师是一个专门职业,依赖于专业的知识与技能,没有这些,即使是真心付出,有时也未必收到好的效果。“教师常被比喻成园丁,其实养花的人心里最清楚,因为对花的习性不了解,或因照顾不周、照顾过度等等,把花养死是很常见的。教育其实也是这样,教师和家长仅仅在主观上有‘都是为了你好’的意识是远远不够的,好心办坏教育的事太多了。”

“其实做教师的心里常有一些憾事。有的学生更适合鞭策,有的更适合鼓励,或者鞭策和鼓励都需要恰当的时机和情境。做学术研究也是这样,能不能帮助学生选定一个适合自己的研究领域或题目,也不是件容易的事,这既需要教师的功力,当然也需要学生自己的天分和努力,总之要看双方的配合。做教师的这些年,我还是遇到过一些挫折和失败,想到学生在我这里没有得到应有的成长,还是心生愧疚的。”

3

冷眼热心看世界

虽然说教书育人是教师的第一要务,但与中小学教师毕竟不同,大学教师肩负着知识生产的重大职责。“大学教师特别是综合性研究型大学的教师往往是通过知识生产来育人的,大学教师和学生是在共同发现真理的过程中而共同成长的。”不过,“研究的成果需要一代代人的不断积累,有时只有在历史的长河中才会显现出它的意义与价值。诺贝尔奖那样的研究成果只是极少数,绝大多数的研究不是在前人的基础上迈大步,而只是挪小步,甚至连小步都看不出来。”学术工作需要兴趣,需要激情,“热爱学术工作的人并不感到板凳冷,反而是热爱冷板凳。范文澜先生讲‘板凳甘坐十年冷’,‘甘坐’就是这个意思。”

本科毕业以后,高益民考入我校外国教育研究所(现国际与比较教育研究院)先后攻读比较教育学专业硕士和博士学位,主要研究日本教育。“一晃就是28年!”他说,“这个领域非常有趣,它逼迫着研究者常常对自己的研究视角进行反思,也促使研究者养成一种国际的视野。我的同事们都是研究美国、英国、德国、法国、俄罗斯、韩国等各国教育的专家,每天中午在一起吃饭的时候就是一场小型的交流会,大家会交流各国教育的信息和情况,有时候大家会就某个教育问题谈谈不同的国家可能会有哪些不同的解决思路。这是一种很有营养‘午餐会’。”

但是,无论哪个专业的基础研究,都会与实践有一定的距离,都很难直接解决实际问题。“保持并享受这种距离感是研究者的一个基本素质。有一个距离,冷眼向洋看世界,就更容易保持研究的客观性。研究者与出谋划策的谋士不同,研究者的直接责任是生产新知,谋士的直接责任是出好点子。研究者和谋士都会希望新知和点子产生实际的效用,也会为此而付出一定的努力,但社会有它的分工,研究者关注的重点还是在于发现一些深层次的、规律性的东西,至于说如何应用,那主要是从事应用研究的人、谋士、‘工艺师’乃至实践工作者的责任。特别是我们的研究对象是外国,在谈到如何将国外的经验移植到中国这个重要问题时,尤其需要有审慎的态度,不能急于出点子、开处方。”

保持与现实的距离需要甘于寂寞,“‘寂寞’是洪堡等人提倡的德国古典大学的基本精神之一,它一方面警惕随波逐流,另一方面还需要排除一些现实干扰。还是那句话,其实喜欢学术工作的人也不会感到寂寞,相反会尽量保持着安静的工作状态以防外界干扰。”国际关系状况有时就成为比较教育研究的影响因素,科研评价也会对科研带来影响。“比如说,SSCI主要还是英文文献,这种评价的过度强化就会对法语、德语、俄语、日语、韩语、西班牙语等语言的研究有不利影响。但我身边还没有哪位老师因此而放松了自己的研究。”高益民说:“同事们都是喜欢才来做,因为有意义才来做。大家都乐此不疲,都是些成功地进行过自我洗脑的人。”他一点也不掩饰对国际与比较教育研究院这个研究集体的自豪感。

研究者必须把自己关在象牙塔里吗?高益民的答案是:那倒不是,更何况现在也没有象牙塔了。这里说的象牙塔主要是指坚守研究的目的、范式和操守,不能削弱研究者的角色和责任。然而研究的问题当然可以是现实问题,而且教育研究必须关照现实。中国教育的第一线确实需要研究工作者对许多实际问题做出回答。高益民说,“我们过去对现实的问题关照不够,以至于让不少人感到理论与实践是互不相干的两个世界。近年来,中国的教育理论工作者不断革新研究范式,也逐步找到了研究现实问题途径和方法。”

近十年来,高益民向其他专业的同事学习,参与了教育管理学院张东娇教授等人的相关项目,并利用自身的专业特点,对某些实践课题进行了中日比较研究。“我尝试着把日本名古屋大学的基于课堂实录的课例研究方法引进到中国的学校,因为这种方法在不断提升第一线教师的反思能力、研究能力、交流能力和教学能力,促进教师共同意识的形成,提升学校文化方面确实有一些积极效果。能改变学校的实践,这让我非常兴奋,也让我对社会科学的应用价值有了更深的体会。但是,我们研究者并不是简单地去参与实践,相反,恰恰是通过研究去影响实践,我们的直接目标还是发现实践中的规律,我们坚守的还是研究的规范,我们遵循的还是研究的伦理。也正因为如此,我们才拿出了与实践工作者不同却又对实践有启发意义的东西。”

在实践领域的研究中,中小学校长和教师的辛勤付出也深深地感染着高益民。“收获太多了!我们接触了太多有责任感、使命感、上进心和学习力的校长和教师,在第一线,我们固然发现了不少问题,但也更加感受到了中国教育的希望。作为教育同行,我们也更要虚心地向实践工作者学习。”